シンジョ式、家庭科教諭になる方法

生活マネジメントコース T.Mさん

豊岡市 中学校 家庭科教諭 内定

- 家庭科教諭をめざしたきっかけは?

-

食生活の乱れで体調を崩した友達を見て。

高校の時、家庭の事情で食事を十分に摂らなくなった友人が、体調を崩したことがあります。高校生の私は何もしてあげられませんでしたが、食と健康についての知識があれば防げたのかもしれないと気づいた時に、それを伝えられるのは家庭科の教員だと感じました。

- 教職課程で役立った授業は?

-

調理実習で作った料理は全て実家で再現。

調理実習で作った全ての料理を、復習もかねて実家で再現しました。もう一度作ることで授業をより深く理解できる上に、どの料理も家族からの評判が良くて嬉しかったです。

- 家政学科で印象深い授業は?

-

デザイン画に挑戦!

ファッションデザイン実習では、先生に指導していただきながらデザイン画を描きました。私にもこんなデザインができる!という自信がつきました。

- シンジョの良いところは?

-

気軽に話せる先生方

どの先生とも距離が近くて話しやすいです。他のゼミの先生でさえ、研究室のドアをノックすればウエルカムな雰囲気でむかえてくれます。想像していた大学のイメージを良い意味で裏切られました。

- わたしがめざす教員像は?

-

温かいけど甘くはない先生が理想です。

優しさはもちろんあるけれど、生徒のためを思ってあえて厳しいこともしっかり言える先生をめざしたいです。アルバイト先では後輩に甘いと言われているので、厳しくなれるかが今後の課題です。

※カリキュラム改正に伴い一部科目が変更されています

シンジョ式、家庭科教諭になる方法

生活マネジメントコース M.Sさん

姫路市 中学校 家庭科教諭 内定

- 家庭科教諭をめざしたきっかけは?

-

高校生の時、家庭科の大切さに気づいて。

中学時代は家庭科はたくさんある授業の一つという印象でした。ところが高校のときの家庭科で内容が深まるにつれ、生活に関わる知識や技術を学ばる家庭科の大切さに気づきました。自分も教員として家庭科の大切さを伝えたいと思い、義務教育である中学校の教員を目指すようになりました。

- 教職課程で役立った授業は?

-

家庭科指導法で「教えること」を真剣に学べました。

家庭科指導法では、教材研究や模擬授業など家庭科の知識と技術をどうやって教えるかについて3年間みっちり学びました。この授業のおかげで教えることへの自信につながったと感じています。

- 家政学科で印象深い授業は?

-

一枚の布から手縫いの浴衣を!

裁縫は大得意というわけではありませんでしたが、手縫いで浴衣を制作。一枚の布から作った浴衣はプライベートでも愛用しています。

- シンジョの良いところは?

-

親身な先生と前向きな仲間。

いつも応援と励ましをくださったゼミ・担任・教職支援センターの先生方。同じ夢を持つ前向きで楽しい仲間。夢に向かっ頑張れたのは、神女で出会った人たちのおかげです。

- わたしがめざす教員像は?

-

思春期の不安定な生徒たちに寄り添いたい。

思春期は精神的につらい時期。そんな時に先生に支えてもらったことは今でも覚えています。今度は私が生徒に寄り添う番です。そして、生徒たちに衣食住と生活・経済について困らない知識と技能を伝え、送り出せる教員をめざします。

※カリキュラム改正に伴い一部科目が変更されています

合格体験談

取得した資格

インテリアコーディネーター

3回生で取得

- 資格取得を目指したきっかけ・理由を教えてください

-

建築事務所でのインターンシップ中、24歳の若さで活躍されている女性一級建築士のプロフェッショナリズムに触れ、その活躍に強い刺激を受けました。在学中に資格を取得することで就職活動やその先の仕事において、自身のキャリアパスを描く重要なステップだと考えました。

- 資格取得に向けて、どのような勉強・努力をされましたか?

-

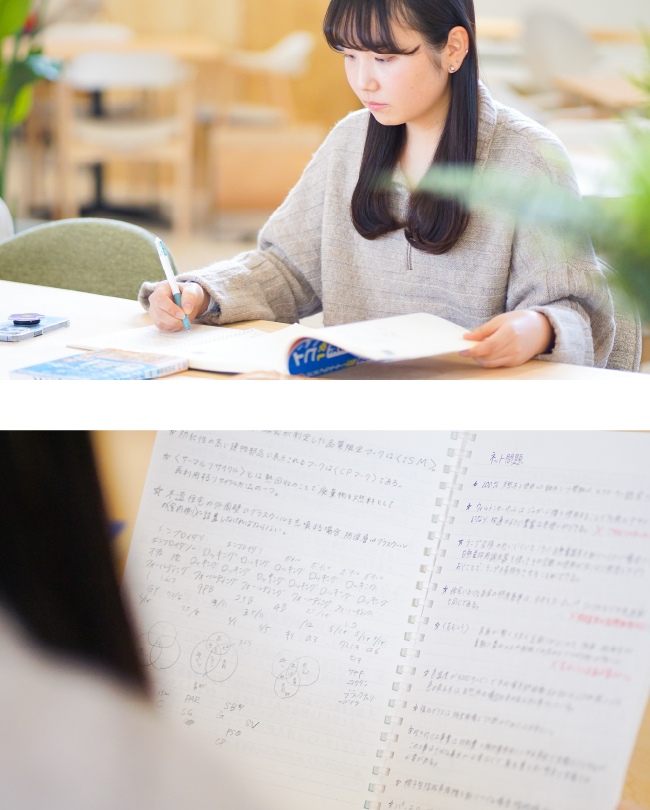

2冊の参考書を7回反復し、完璧に解くことを目指し、その後新たな参考書を5回解きました。過去問と予想問題をあわせ40枚程の図面を描きながら対策。また、住空間関連の全科目を履修し、インテリアコーディネーター試験における内容や図面の描き方を学び、役立つ経験となりました。

- 先生からはどのようなアドバイスがありましたか?

-

深い理解と実力向上のため過去問を繰り返し解くことと、反復作業の必要性。2次試験の図面作成ではこだわり過ぎないことなどのアドバイスをいただきました。また、先生から製図のフィードバックを受けることで、課題や強化点を把握し、着実にスキルを向上させました。

- 将来、どのように資格を活かしていきたいと考えていますか?

-

資格を取得したことで自信を持って就活に挑めました。希望していた住宅メーカーに内定がいただけたので、説得力と信頼感を備えたインテリアコーディネーターになり、自らの発言に責任を持ちたいです。将来的には様々な建築資格に挑戦し、知識を広げながら専門性を高めていきたいと考えています。

合格体験談

取得した資格

リビングスタイリスト2級

2回生で取得

- 資格取得を目指したきっかけ・理由を教えてください

-

住空間への興味から、自身の知識と努力を具体的な形に残すため、リビングスタイリストの資格取得を目指すことに決めました。元々販売にも関心があり、この資格を通じて住空間と販売の知識を同時に得られると考え、自らのスキル向上と将来の可能性に期待を寄せています。

- 資格取得に向けて、どのような勉強・努力をされましたか?

-

空き時間を活用し、製図室で300ページ以上のテキストを学習しました。リビングスタイリストの基本的な考え方に焦点を当て、過去問を解くことで問題形式を把握。解けない分野や出題頻度の高い分野から学習し、静かな環境で効率的に勉強を進めることができました。

- 先生からはどのようなアドバイスがありましたか?

-

家具の名称や構造を覚える際、絵を描くことが効果的だとアドバイスいただきました。描くことで視覚的な印象が強まり、情報がより整理でき、自分の中で定着しやすくなりました。

- 将来、どのように資格を活かしていきたいと考えていますか?

-

将来、住空間に関する仕事に携わりたいという目標を持ち、習得した接客・マナーの知識をアルバイトなどでも実践し、お客様との円滑なコミュニケーション能力を向上させたいと考えています。

さらにステップアップし、就活や将来の仕事にも活かしていきたいです。

教室で学ぶ 講義・演習科目

住空間に関わる理論と技術の基礎を学ぶ

インテリアとは何か、

環境や用途に応じたデザインとは何かなどを考えるための理論と、

実際のデザインに必要な製図技術について基礎から学びます。

インテリアデザイン論(1回生後期)

インテリアデザインの仕事や、インテリアデザインに必要な基礎知識を学びます。演習課題を通して具体的なインテリアデザインを体験し、専門的に説明できるようになるのが目標です。またインテリアコーディネーターなどの資格試験についても解説します。

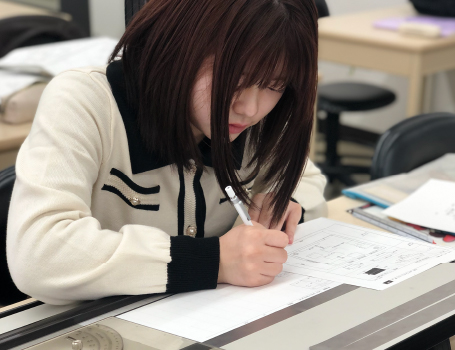

基礎製図演習(1回生後期)

住宅製図を学ぶための基礎演習科目です。線の練習、図面の読み方、平面図や展開図の描き方を学び、実際にそこで暮らす人を想定して、住戸計画に取り組みます。

(受講生の声:時間が経つのが早い授業なので、とても集中して授業に取り組んでいると思います。)

住居計画学(2回生前期)

住居は、基本的人権の基礎であり、人間が人間らしく生きていくための土台ともいえます。安全かつ健康で快適、文化的な生活の場を形成するために、住居に関する包括的な知識(住居の歴史、人間工学、住居管理、温熱環境、構造・材料、住居計画、まちづくりなど)を習得します。

都市デザイン論(3回生前期)

私たち生活は、地域と切り離して考えることができません。この授業では、都市計画の変遷、都市のデザイン、コミュニティデザイン、都市景観、法規制を学ぶとともに、世界各国の市民参画によるまちづくり実践例を学びます。

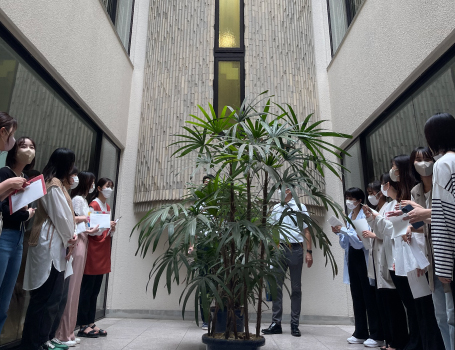

まちで学ぶ ゼミ・フィールドワーク

見学会等でさまざまな空間を体験する

商業施設・店舗・個人宅など、

実際に存在する特色ある空間に 足を運び、その空間を体験。

優れている点や課題などについて リサーチを行います。

インテリアデザイン論(1回生後期)

インテリアデザイン論の授業でインテリアの歴史を学んだ学生たちが、フィールドワークで日本・⻄洋・中国のそれぞれの影響を受けた住宅を見学します。実際の住空間を体験しながら、和・洋・中のインテリアを比較し、それらの違いを実感をもって学びます。

都市デザイン実習(3回生後期)

都市の課題が複雑かつ多様化し、その解決は容易ではありません。また、課題に対するアプローチの方法も多様化しています。これからの時代の都市のあり方や使い方を考え、都市とそこに暮らす人々の生活を魅力あるものにするための実践を積み重ねていきます。

卒業研究基礎演習

(田中栄治ゼミ、3回生後期)

卒業研究基礎演習(田中栄治ゼミ)の一環として、丹波焼の里である丹波篠山市上立杭地区の里づくりについてのフィールド調査を行いました。上立杭地区では、住空間を構成するインテリアエレメントである器やオブジェなどのインテリア小物の制作として、陶芸の体験をしました。

作品づくりから学ぶ 演習・実習科目

自ら考えた空間を表現する

学生が自ら考案した空間を設計し建築模型として表現します。

空間のテーマ・用途・特色などについて説明するための提案書も作成します。

住空間設計実習(2回生前期)

住まいは、そこに住む人のライフステージ、家族構成、趣味や生活スタイルによって大きく変わります。人々の生活を入れる器である住居は、住む人に合わせて設計することが大切です。本実習では、住む人に合わせた住居を平面図、展開図で表し、空間をより詳細に把握・表現するために、模型を作成します。

インテリアデザイン実習(2回生後期)

飲食店舗空間をテーマとして、インテリアデザインの作品を制作します。商業施設のインテリア計画、空間イメージの表現技術など、実践的な演習を通じて総合的理解を深め、プランニングボードを作成し、プレゼンテーションをすることにより、インテリア空間のデザイン力を身に付けます。

空間デザイン演習(3回生前期)

戶建住宅をテーマとして、住空間デザインの作品を制作します。住まい手の生活に合わせたプランニング、住まいのインテリア計画など、実践的な演習を通じて総合的理解を深め、プランニングボードを作成し、プレゼンテーションすることにより、住空間のデザイン力を身に付けます。

室内環境学実習(3回生後期)

室内環境学で学んだ内容にもとづいてグループごとに課題を設定し、実験器具を用いてさまざまな環境計測をします。実験を通じて環境工学的な知識を経験的に体得することで、身近な室内環境問題に関する有効な改善提案ができることを目指します。さらに学内の環境改善のPBLも実施します。

地域との連携・協働の中から学ぶ

モノ・空間デザイン学生展に参加

毎年5月に世界共通でインテリアデザインを考える「World Interiors Day」として、世界各地でイベントが行われます。日本での「World Interiors Week in JAPAN」の一環として開催される「モノ・空間デザイン学生展」に学生たちが参加し、作品展示とプレゼンテーションを行い、審査員賞を受賞しました。

茅葺き⺠家の保全・活用の活動に参加

教員が会員となっているNPO法人神戶茅葺きネットワークの取り組みである、茅葺き⺠家の保全・活用の活動に学生たちが参加しました。茅葺きの材料であるススキを使った茅の輪づくりや、茅葺き体験のイベントのお手伝いなどを行い、茅葺き現場や茅葺きを生かしたインテリアの見学を行いました。

相楽園ひかりのさんぽ路に参加

毎年8月のおわりに神戶市立相楽園で行われるあかりイベント「ひかりのさんぽ路」に学生たちが参加しました。家政学科学生を中心として約200個の切り絵あかりを制作し、イベント当日に相楽園内の日本庭園に並べて、ロウソクに点灯しました。来場者からは「綺麗ですね!」と言ってもらえました。

『あつまれ!ちびっこ広場2023

Play Wagon※がやってくる!』を実施

自然あふれる神戶市立森林植物園で、梶木ゼミ3・4回生が『あつまれ!ちびっこ広場 Play Wagonがやってくる!』を実施しました。家で遊ぶ時間が多くなっているという子どもたちに、丸太を使った遊びや絵本の読み聞かせ、木の実などの秋を見つけるといったイベントでした。ハロウィンイベントでは雰囲気を出す空間作りにも挑戦しました。参加した子どもたちだけでなく、学生たちにとっても素敵な秋の思い出となりました。

※「Play Wagon」とは、遊びの出前のことです

『冒険遊び場づくり

国際フォーラム』に参加

梶木ゼミ3・4回生と、都市デザイン演習履修者が参加しました。このフォーラムは、梶木教授が理事を務める『日本冒険遊び場づくり協会』が主催しており、ドイツにおいて子どもの遊びに関わる専門家や実践者を招いて、国を超えて子どもの「遊び」と「居場所」について考えるものです。会場設営から運営までは、家政学科梶木ゼミの学生が関わり、国際シンポジウムのマネジメントから多くのことを学ぶ機会となりました。

神戶モダン建築祭を見学

卒業研究基礎演習の一環として、家政学科梶木ゼミ3回生が三宮・北野エリアで今年度はじめて開催された「神戶モダン建築祭」の見学へ行きました。普段一般公開されていない貴重な建物や施設に入り見学することができ、学生たちにとって貴重な機会となりました。異人館はもちろんのこと、1980年代には集積がはじまったファッションビルやギャラリーなども見学することができ、現在は使われていない空間から当時の様子を想像しながら、今後のあり方などについて議論するきっかけとなりました。

デザイン学生シンポジウムに参加

日本インテリアデザイナー協会が企画・運営し、大阪デザイン団体連合+日本インテリアプランナー協会関⻄の共催で開催される「デザイン学生シンポジウム」に学生たちが参加しました。学生たちは、「伝統の継承:茅葺きの保全・活用」というテーマで発表し、優秀賞を受賞しました。

繊維・アパレル業界に求められる実践力を身につけます

-

衣服の素材を知る衣服の素材にはどのような種類があるのか、原料・織り・加工などによって、生地がどのような特色を持つのかについて、理解を深めます。

-

服をデザインする繊維の知識をふまえ、CADを使ってテーマに応じた衣服のイメージをデザイン画で表現。さらに、具体的な衣服制作のために型紙を作成します。

-

自作のドレスを発表する寸法の調整や布地の選び直しなど、試行錯誤を繰り返し、遂に自作の衣服が完成!集大成である作品は学園祭でファッションショー形式で発表します。

-

活躍できるステージ繊維商社・繊維メーカー・アパレルメーカー・アパレル商社・アパレルショップ・ 百貨店・ファッション通販サイト・中学校教諭・高等学校教諭(家庭)など

公園や⾝近な⾃然まで、安⼼で快適な暮らしのための空間づくりを理論と実践の両⽅から幅広く学びます

-

住空間に関わる理論と技術の基礎を学ぶインテリアとは何か、環境や用途に応じたデザインとは何かなどを考えるための理論と、実際のデザインに必要な製図技術について基礎から学びます。

-

地域との連携・協働の中から学ぶ地域連携活動を通じて、住まいづくりやまちづくりについてより実践的に学びます。また、学生作品展や学生シンポジウムなどに積極的に参加し、学びの成果を発信します。【連携先】

須磨離宮公園、神⼾市立森林植物園、相楽園、KIITO、NPO法⼈神⼾茅葺きネットワークなど【作品展・発表】

World Interiors Week in JAPAN、デザイン学⽣シンポジウムなど -

活躍できるステージ住宅メーカー・住設メーカー・建材メーカー・工務店・公務員・不動産会社・設計事務所・インテリアショップ・中学校教諭・高等学校教諭(家庭)など生活マネジメントコース家計・家族を中心に地域社会との連携を図りながら、

よりよい生活をマネジメントできるリーダーシップを身につけます。-

家計・家族・組織について

理解する経済主体である家計や家族に関する事柄や、人々の生活に影響を与える組織や環境のあり方について、経済学や社会学の基礎を中心に学びます。 -

科学的根拠に基づいた

データ解析・調査方法や企画の方法を学ぶ総務省統計局「家計調査」「国勢調査」などの統計資料を用いて、家計・家族に関するデータ解析の方法を学びます。また、アンケート調査やインタビュー調査などの基本的な事柄や、調査をする際の課題設定のしかたを実践的に学習します。そこから、暮らしの変化や生活課題を把握していきます。さらに、課題解決のために、地域や企業におけるプロジェクトの企画、計画、運営・管理の方法を学びます。 -

経済・家族・組織に関する知識と、

科学的な方法に基づいて、生活を創造する力を身につけるこれまで学びをもとに、自分の関心のあるテーマを設定し、調査やプロジェクトの企画・運営を実践します。 それらを通して、多様な人たちの持続可能な生活や幸せのあり方を創造・提案できる実践力を身につけます。 -

活躍できるステージ金融機関、保険会社、企画・販売、マーケティング・リサーチ部門、地方自治体、中学校教諭、高等学校教諭(家庭)、暮らし関連のNPOなど

家庭科教育教育・生徒を理解するための学び、家庭科の授業を構想・実践できるようにするための学び、

教材・教育内容を理解するための学びを体系的・総合的に学びます。-

教科の知識を身につける人間の発達や生活の営みについて理解するとともに、生活を創造し実践する力を育てる家庭科の学習内容について理解します。

-

実践的な指導力を身につける授業と教授行為(教師の発話、板書法、情報機器の活用)、学習指導方法、学習形態、学習指導計画・評価等について学び、教材研究・模擬授業で実践します。

-

就職のための情報を収集する教員採用試験のための情報を集め、合格を目指して邁進します。また、教育現場を知るために現職教員の卒業生と交流し、教員になるための視野を広げ、知性を磨きます。

ゼミ活動紹介在校生スナップ

CAREER キャリア/資格

就職率%CLASS 授業

PICK UP SEMINAR ピックアップゼミ

CURRICULUM カリキュラム

拡大して見るカリキュラムマップPDF

カリキュラムツリーPDF

FACULTY&STAFF 教員紹介

FACULTY&STAFF 教員紹介

FEATURES

COURSE

CAREER

CLASS

SEMINAR

CURRICULUM

STAFF

STAFF2

-